OkHttp WebSocket

OkHttp WebSocket

WebSocket

WebSocket 介绍

Http 与 WebSocket 区别与联系

- Http 与 WebSocket 是两个完全不同的协议,都是基于 TCP 的。两者唯一的联系是 WebSocket 利用 Http 进行握手;具体说明请看 RFC6455-1.7。

- WS 默认也使用 80 端口;WSS 默认也使用 443 端口。当然如果这个也算是和 Http 的联系的话,那么你说的也对。

- Http 协议局限性一大堆,比如明文传输、无法保证信息完整性、没有身份验证等。而 WebSocket 的出现则是为了解决 Http 协议只能由 Client 发起通信请求的问题。WebSocket 是全双工通信。

WebSocket 如何实现长链接

- TCP 是持久连接,建立 TCP 连接是 3 次握手,关闭 TCP 连接是 4 次挥手(关于 TCP 连接建立和关闭的过程不赘述,网上帖子一堆)。TCP 连接是由通信双方来决定什么时候结束通信,那么自然就是一个持久连接。TCP 连接可以进行全双工通信,因为双方都知道对方是谁(如果大学学习 Socket 通信的时候,自己编程玩过 Socket 连接,会对这一点印象深刻)。

- Http 协议只能单向通信的原因是:Server 端没有保存 Http 客户端的信息,想要通信的时候找不到人啊,不知道发给谁啊。而 Http1.1 协议新增 Keep-alive Header 之后,Server 会保存连接,即长连接。虽然 Comet 等基于长链接的轮询技术,实现了全双工通信;但是每次都是 Http 请求啊,一堆没用的信息,效率很低啊!这个不是浪费服务器资源么?

- WebSocket 协议实现全双工通信、以及实现持久连接的一个前提是,它是基于 TCP 通信的。然后还有一点就是,WebSocket 协议本身就是针对于全双工通信设计的,通信双方都可以发起/响应请求。

- WebSocket 如何管理连接的呢?RFC6455-5.5 给出了答案,协议定义了

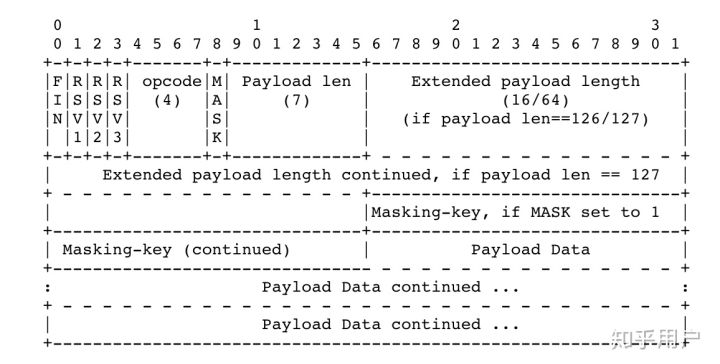

Control Frame。WebSocket 的控制帧有:Close、Ping、Pong。其中 Close 发起关闭请求;Ping 帧是通信发起方确认链路是否畅通的报文;Pong 则是通信接收方回应链路是否畅通的报文。 - WebSocket 在建立连接之后,通信的基本数据帧格式如下图(来源 RFC6455-5.2)没有 Http 协议那么多固定的报头,且不用重复建立连接,所以通信效率高:

WebSocket 连接的生命周期

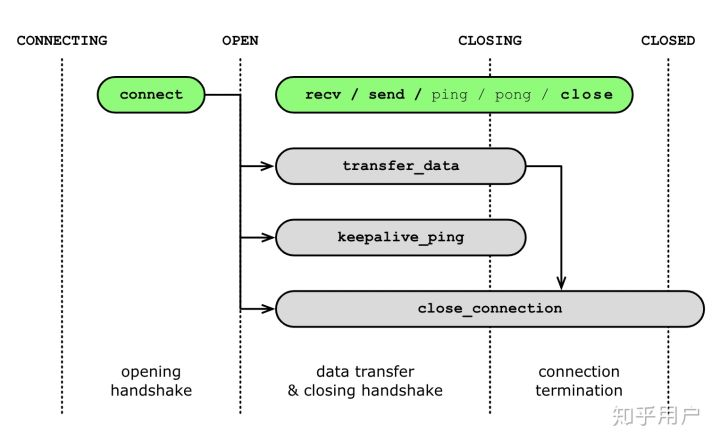

WebSocket 连接的生命周期如下图 (来源:Design - websockets 7.0 documentation):

- CONNECTING:使用 Http 发起请求,RFC6455-4 规定了 Client 和 Server 的报文格式。Server 在响应时使用 Http 状态码是 101(切换协议)。在握手时,WebSocket 连接处于 CONNECTING 状态。

- OPEN:握手成功之后,进入 OPEN 状态。

- CLOSING:如果一方发起了 CLOSE 帧,那么便标志着 WebSocket 连接进入了 CLOSING 状态;

- CLOSED:当 TCP 连接关闭之后,那么 WebSocet 连接便进入了 CLOSED 状态。

WebScoket 注意

- WebSocket 心跳包

使用 Websocket 实现消息推送(心跳)

https://blog.csdn.net/ttdevs/article/details/62887058 - OkHttp WebSocket 实现的心跳 ping/pong 为何不对接口层感知

https://github.com/square/okhttp/issues/2239 - Android Okhttp 心跳策略研究

https://juejin.im/post/5c88a8da6fb9a04a027b35f9

WebSocket 开源库

RxWebSocket

https://github.com/dhhAndroid/RxWebSocket

RxJava2.0: https://github.com/dhhAndroid/RxWebSocket/tree/2.x

RxWebSocket 是一个基于 okhttp 和 RxJava 封装的 WebSocket 客户端,此库的核心特点是 除了手动关闭 WebSocket(就是 RxJava 取消订阅),WebSocket 在异常关闭的时候 (onFailure,发生异常,如 WebSocketException 等等),会自动重连,永不断连.其次,对 WebSocket 做的缓存处理,同一个 URL,共享一个 WebSocket.

- 基于 okhttp 和 RxJava 封装的自动重连的 WebSocket

https://blog.csdn.net/huiAndroid/article/details/78071703

rxWebSocket

https://github.com/navinilavarasan/rxWebSocket

Ref

- WebSocket 是什么原理?为什么可以实现持久连接?

https://www.zhihu.com/question/20215561 - Android 最佳实践——深入浅出 WebSocket 协议

https://blog.csdn.net/sbsujjbcy/article/details/52839540

- WebSocket 安卓客户端实现详解 (一)– 连接建立与重连

本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权